Немирных чукчей искоренить вовсе

Как бы ни хотелось верить в миф советской исторической науки о чуть ли не добровольном присоединении сибирских народов к России, он имеет мало общего с реальными историческими фактами.

В ходе присоединения Сибири преобладало все же не мирное и добровольное вхождение, а открытое завоевание, сопровождавшееся вооруженной борьбой русских с сибирскими "инородцами". При этом отчетливо видно, что степень сопротивления и ожесточенности аборигенов повышалась с запада на восток, обратно пропорционально уровню их социально-экономического развития. И наиболее бескомпромиссную борьбу с русскими вели как раз самые дикие племена — чукчи. Подчинение этих племен, растянувшееся со второй половины XVII века до второй половины XVIII века, представляет собой одну из самых трагических и кровавых страниц истории колонизации Сибири. Коряков и ительменов в конечном счете удалось объясачить и привести в покорность. Чукчей же подчинить так и не удалось.

Окончание. Начало здесь

Вражда племен

При участии якутов, северных тунгусов и юкагиров осуществлялось проникновение русских к народам Крайнего Севера. Среди чукчей, коряков и ительменов наиболее сильное сопротивление русским оказали чукчи.

Приход русских не остановил продвижения чукчей на запад, продолжавших теснить юкагиров. Не помогла и постройка Нижнеколымского и Анадарских острогов, взявших юкагиров под свою защиту. Это стало одной из причин русско-чукотских военных столкновений. Причем на стороне русских и юкагиров выступали оленные коряки, также теснимые чукчами.

Ближайшими соседями коряков были ительмены, широко рассевшиеся на Камчатке. К приходу русских (конец XVII века) ими были в значительной степени ассимилированы южнокамчатские айны. Взаимоотношения ительменов с чукчами и коряками в северной части полуострова остаются неясными.

Разгром отряда Павлуцкого

4 июня и 6 июля 1740 года указами кабинета министров и Сената предписывалось Анадырской партии "итти на немирных чюкч военною рукою и всеми силами стараться не только верноподданных Ее Императорского Величества коряк обидимое возвратить и отомстить, но и их чукоч самих в конец разорить и в подданство Ее Императорского Величества привесть."

18 февраля 1742 года по предложению иркутского вице-губернатора Л.Ланга Сенат издал указ, который гласил: "На оных немирных чюкч военною оружейною рукою наступить, искоренить вовсе, точию которыя из них пойдут в подданство Ее Императорского Величества, оных, также жен их и детей, взять в плен и из их жилищ вывесть и впредь для безопасности распределить в Якуцком ведомстве по разным острогам и местам между живущих верноподданных".

Осуществление всех этих замыслов вновь поручалось Павлуцкому, который еще в 1733 году был произведен в майоры, а к 1742 году уже исполнял обязанности якутского воеводы. Прибыв 7 ноября 1743 года в Анадырск, Павлуцкий энергично взялся исполнить правительственные распоряжения. В 1744—1746 годах он с командой в 400—650 солдат, казаков и ясачных юкагиров и коряков совершил три похода на Чукотский полуостров. Но, как и ранее, походы не дали ощутимых результатов. К тому же на этот раз чукчи не рисковали вступать в открытое сражение с русскими, а предпочитали скрываться от них в бескрайних просторах тундры или на близлежащих морских островах. Те, кто не успевал скрыться, оказывали отчаянное сопротивление.

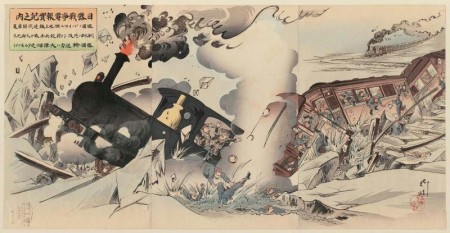

15 января 1747 года Сенат своим указом вновь потребовал, чтобы с чукчами поступали "военною оружейною рукою". Но год этот для русских оказался весьма неудачным. 12 марта чукчи напали на коряков, кочевавших недалеко от Анадырска, и угнали у них олений табун, в котором были и олени, принадлежавшие Анадырскому гарнизону. Павлуцкий с отрядом в 97 человек (в том числе 35 коряков) бросился в погоню. Обнаружив 14 марта у устья реки Орловой чукчей (до 500 человек), Павлуцкий атаковал их, но потерпел поражение.

Очевидцы рассказывали, что чукотские воины после первого же оружейного залпа, произведенного русскими, стремительно бросились в атаку, не дав казакам перезарядить ружья. Завязалась рукопашная схватка: "Пошли неприятели чукчи на копьях, также и они насупротив их, неприятелей чюкоч, пошли на копьях же и бились с ними немалое время". Отбиваясь от наседавших чукчей, неся большие потери, русские и коряки укрылись в коряцком острожке, сделанном из возовых санок. От поголовного уничтожения осажденных спас подход подкрепления из Анадырска, завидев который чукчи поспешно ушли "на побег". Но разгром отряда Павлуцкого был полный. В сражении погибли сам майор Павлуцкий, 40 казаков и 11 коряков; 13 казаков и 15 коряков были ранены. К тому же чукчам удалось захватить оружие, боеприпасы и снаряжение отряда Павлуцкого, в том числе одну железную пушку и знамя.

Чукчи-грабители

Разгром и гибель Павлуцкого произвели ошеломляющее впечатление на русские власти. Сенат и Сибирский приказ спешно приняли решение о переброске в Анадырск дополнительных военных сил.

Тактика остается неизменной: "Всех безо всякого милосердия побить и вовсе искоренить". Но энергия уже не та, что при Павлуцком. С 1748-го по 1755 год Анадырская партия провела всего три похода на чукчей, не углубляясь в Чукотский полуостров, а ограничиваясь нижним течением Анадыря. Сами чукчи, избегая столкновений с крупными русскими отрядами, продолжали творить грабительские набеги на юкагиров и коряков, побивая при этом встречающиеся им небольшие партии русских промысловиков (охотников и рыболовов). В марте 1754 года они даже подходили к Анадырску, но в бой с высланным против них отрядом не вступили и скрылись от погони.

От войны к миру

К середине 1750-х годов стала очевидной бесперспективность затянувшейся войны с чукчами. Первым шагом к пересмотру чукотской политики стала инструкция, данная очередному командиру Анадырской партии Ивану Шмалеву. Прибыв в Анадырск, Шмалев дважды, в 1755-м и 1756 году, вступал с чукчами в мирные переговоры. В 1756 году в Анадырск приезжал даже один из чукотских тоенов Менигытьев, который согласился со своим стойбищем вступить в российское подданство.

Кардинальный поворот в чукотской политике от войны к миру связан с именами сибирского губернатора Федора Ивановича Соймонова и назначенного в 1760 году анадырского командира подполковника Фридриха Христиановича Плениснера. Первый в донесении в Сенат от 7 ноября 1760 года настаивал на том, "что надлежит отныне с теми чукоцкими и протчих разных и многих родов иноверцами бунтовщиками при склонении оных в российское подданство к платежам ясаков не столько военною и оружейною рукою поступать, сколько ласою, благодеянием и добрым с ними обхождением".

Плениснер же, прибыв в январе 1763 года в Анадырск и освоившись с местными обстоятельствами, вообще предложил ликвидировать Анадырскую партию и снести Анадырский острог. Его горячо поддержал Соймонов. Оба апеллировали к тому, что на Анадырскую партию затрачены огромные финансовые и материальные средства, тогда как отдача от деятельности партии фактически равна нулю.

Сенат согласился с закрытием Анадырской партии, признав, что она бесполезна и "народу тягостна". В сенатском докладе Екатерине II говорилось: "В разсуждении лехкомысленного и зверского их (аборигенов) состояния, також и крайней неспособности положения мест, где они жительство имеют, никакой России надобности и пользы нет и в подданство их приводить нужды не было". Тем самым вся предшествующая русская политика на Чукотке признавалась бессмысленной.

Остались непокоренными

4 мая 1764 года появился императорский указ о закрытии Анадырской партии и ликвидации Анадырского острога. В 1765 году из Анадырска начался вывод солдат, казаков и гражданского населения (в Гижигинскую и Нижнеколымскую крепости). Он продолжался до 1771 года, когда крепостные укрепления Анадырска были разрушены. Форпост русской власти на северо-востоке Сибири, основанный еще в 1649 году Семеном Дежневым, перестал существовать. Ликвидация Анадырской партии не только свидетельствовала о прекращении боевых действий против чукчей, но и означала фактическое поражение России. Мощная в военном отношении держава, побеждавшая в то время Турцию, Швецию и Пруссию, не смогла сломить сопротивление маленького и дикого народа.

Отрицание военных методов не означало, однако, полного отказа российского правительства от подчинения Чукотки. Но цель уже пытались достигнуть исключительно мирным путем. 26 января 1776 года Екатерина II указала: приложить все усилия для принятия чукчей в подданство России. В марте 1778 года благодаря стараниям командира Гижигинской крепости капитана Тимофея Ивановича Шмалева и сибирского дворянина, крещеного чукчи Николая Дауркина с главным чукотским тоеном Омулятом Хергынтовым был заключен договор о принятии чукчами русского подданства. Договор этот, однако, фактически не имел никакой силы, поскольку распространялся только на те стойбища, которые признавали авторитет Омулята (и до тех пор, пока признавали).

После 1778 года местные сибирские власти еще неоднократно будут рапортовать в Петербург о том, что то или иное чукотское стойбище приняло подданство, но до реального подчинения было очень далеко. Даже в середине XIX века в Своде законов Российской империи чукчи относились к народам, "не вполне покоренным", которые "платят ясак количеством и качеством, какие сами пожелают". В.Г.Богораз, наблюдавший жизнь приморских чукчей в конце XIX века, замечал, что они находятся вне всякой сферы русского влияния.

Использованы материалы сайта "Сибирская заимка".

Александр Зуев