В ХIX веке у иркутских сирот был банк

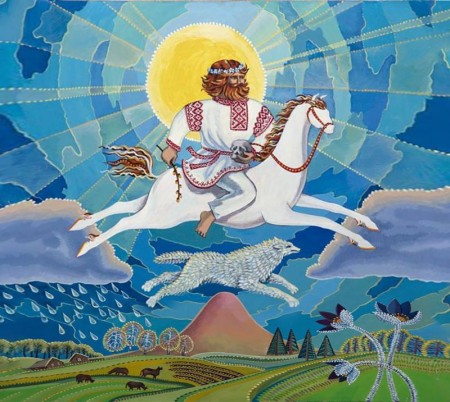

Солнце только ещё подбиралось к Преображенской церкви, а напротив, у большого каменного особняка, уже начали собираться экипажи. Первым прибыл городской голова с супругой; после — губернатор, генерал-губернатор и, наконец, покровительница Иркутского благотворительного общества, супруга начальника края графиня Софья Игнатьева. Вслед за всеми вошла она в особняк и поднялась в домовую церковь. На дворе стоял 1885-й, 24 октября — день особенный для этого дома; к нему приурочен был каждый год выпуск воспитанниц. И начинался он всякий раз с панихиды в память Елизаветы Михайловны Медведниковой. Её имя носило и само это заведение (сиропитательный дом), и банк, состоящий... при заведении.

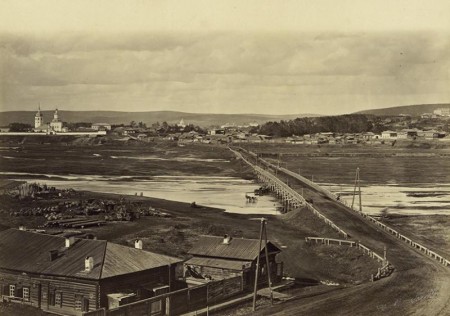

В семидесятые годы девятнадцатого столетия в Иркутске было три банка: Государственный, Сибирский торговый, а также первый в Иркутске заёмный (ссудно-кредитный) банк при совете сиропитательного дома Елизаветы Медведниковой.

Сама история его возникновения не укладывается в привычные рамки. А началась она с 15 октября 1784 года рождением в небогатой купеческой семье Красногоровых дочери Елизаветы. В самом кратком изложении жизнь её умещается в несколько фраз: в девятнадцать лет выдана замуж за купца Логина Медведникова. Вырастила сыновей. После смерти мужа посвятила себя воспитанию девочек-сирот. Весь свой капитал завещала на то, чтоб «доставить призрение и образование бедным детям женского пола, как благородного звания, так и всех свободных сословий».

Вот тут-то и начинается собственно банковская история. Завещанный капитал оказался далеко не достаточным для того образцового заведения, которое рисовалось Елизавете Михайловне. Вряд ли сама она сознавала это, ведь дела вёл муж и образования у неё, как у многих иркутянок, родившихся в восемнадцатом веке, не было никакого — Елизавета Михайловна и писать не умела даже. Но у неё был, помимо капитала в ассигнациях, дополнительный и уже совершенно бесценный капитал — сыновья, Иван Логинович и Логин Логинович.

Логика Логиновичей

Эти Логиновичи и решили использовать рычаг в виде банка, чтобы малые деньги сделать достаточно большими. Иван Логинович выделил помещение, а также и первоначальный капитал. Банк быстро набрал силу, и доходы с его оборотов приняли очертания сиропитательного дома. Не просто первого в Восточной Сибири учебного заведения для девочек-сирот, но заведения образцового, отмеченного медалями и дипломами российских и международных выставок. Статус дома был так высок, что директорствовать сюда приглашали компетентных и представительных дам из Санкт-Петербурга. И особенно ценной была семейная атмосфера, с настоящей, искренней заботой о каждой из воспитанниц. Выпускницы, не имеющие родственников, оставлялись вплоть до приискания приличных их образованию мест. Вместе с аттестатом выдавали им по швейной машине и книге «Руководство по хозяйству».

К 1885 году появился проект нового устава, предполагавший не только увеличить число воспитанниц, но и ввести дополнительное обучение — прачечному мастерству, уходу за детьми, швейному делу и основам конторских знаний. И это было совершенно реально, ведь банк давал сиропитательному дому прекрасное содержание. Выгоден был он и для города, удовлетворяя нужды в кредитах, ссудах, в том числе и безвозмездных. После страшного пожара 1879 года многим погорельцам помогли безвозмездные ссуды на строительство, выданные банком сиропитательного дома Елизаветы Медведниковой на общую сумму в 50000 рублей.

История банка при сиропитательном доме — это история о том, как коммерческий проект пророс из гуманитарного и, оставаясь коммерческим, вернулся в гуманитарное русло. А ещё история банка — наглядная иллюстрация к тому, что благотворительность не обязательно прорастает из больших капиталов; при должном расчёте и малый капитал может стать самопроизводным, а благотворительность — непрерывной.

Идею перманентной благотворительности замечательно подхватил и развил иркутский 1-й гильдии купец Павел Андреевич Пономарёв, известный своими инновациями: служащие у него получали не зарплату, а процент с прибыли. Павел Андреевич и к благотворительности подошёл рационально, с хорошим прагматизмом и расчётливостью. Он избегал разовых вливаний, а стремился к вливаниям перманентным, способным давать постоянно ощущаемый результат. И его завещание, в сущности, прописывает такой механизм. Капитал, «отписанный» на строительство народных училищ, должно было делить на три части, и только одну из них отдавать собственно на строительство, а две других (то есть большую часть) оставлять в банке, а проценты с оборота отдавать на содержание училищ, не обременяя, таким образом, государство. По такой же схеме Павел Андреевич задумал и банк при технологическом институте, который он тоже завещал построить. То есть у студентов и педагогов, считал он, должен быть собственный банк — как у сирот из заведения Елизаветы Медведниковой.

Прецедент, созданный в Иркутске Медведниковыми и Пономарёвым, тем более удивителен, что он, кажется, не повторился.

Память, поставленная в вину

Банк сиропитательного дома Елизаветы Медведниковой заслуженно считался аккуратнейшим учреждением; несмотря на громадность своих оборотов, он всегда представлял годовой отчёт в срок и даже ранее назначенного времени. Но некоторые из неглупых и весьма образованных современников братьев Медведниковых считали необходимым добиваться закрытия банка — под тем «предлогом», что «капитала и без того достаточно».

Пять миллионов на благотворительность

Банк был абсолютно прозрачен: каждый квартал он публиковал свой отчёт в газете «Сибирь». Редакция, не довольствуясь этим дополнительным заработком, подвергала публикации нечеловеколюбивому разбору. Под сомнение ставились и устройство в сиропитательном доме ёлки, и подарки воспитанницам, и ремонт, и даже канцелярские расходы. Самая память о Елизавете Михайловне ставилась в вину: «Мы решительно затрудняемся, — заявляла «Сибирь» в номере от 18 мая 1886 г., — к какому роду расходов следует отнести 623 руб. на устройство ограды на могиле Медведниковой и 200 руб. за копии с чертежей зданий сиропитательного дома для отсылки их И.Л.Медведникову. Ясно, что ни для банка, ни для сиропитательного дома эти расходы нужны не были»...

Братья Медведниковы получили патриархальное воспитание в закрытом пространстве старообрядческой семьи. Они проповедовали принципы, очень необычные для деловых людей: с конкурентами быть неизменно порядочными и поддерживать начинающих предпринимателей — будущих конкурентов. И нравственные установки Медведниковых не размылись от внешних влияний; напротив, излучаемый ими магнетизм захватывал, увлекал. Невестка Елизаветы Михайловны, Александра Ксенофонтовна, поставила на берегу Байкала Никольскую церковь и весь свой пятимиллионный капитал, оставшийся после смерти мужа, употребила на благотворительность.

Многое из наследства Медведниковых можно воочию увидеть на иркутских улицах: сохранилась медведниковская больница — курорт «Ангара», служит городу здание медведниковского банка, служат храмы, на которые эти люди жертвовали. В здании сиропитательного дома разместились два факультета Иркутской сельскохозяйственной академии. А в нескольких кварталах отсюда, в зарослях Центрального парка культуры и отдыха, — чудом уцелевшая, вросшая в землю плита с простою надписью «Елизавета Медведникова».