Правда об отмене крепостного права

При Николае I известный либеральный помещик решил осчастливить своих крепостных крестьян и дать им вольную, но один из крестьян спросил его: «А как быть с землей-кормилицей? Чья она будет? » Помещик даже удивился: «Как чья? Земля, конечно же, моя! Зато вы больше не будете рабами, т. е. крепостными крестьянами, а будете свободными сельскими обывателями! ». Мудрый крестьянин ответил своему либеральному помещику: «Пусть лучше мы будем Вашими, зато земля-кормилица будет Нашей! ».

Крепостное право в России имело давние корни, и процентное отношение помещичьих крепостных крестьян ко всему взрослому мужскому населению империи достигло своего максимума в 57–58% к 1811–1817 гг.

Впервые существенное сокращение этой пропорции произошло при Николае I, к концу царствования которого по 10-й ревизии 1858 года доля крепостных во всем населении империи упала до 37%. Согласно переписи населения 1857–1859 годов, в крепостной зависимости находилось 23, 1 миллиона человек (обоих полов) из 62, 5 миллионов человек, населявших тогда Российскую империю.

Таким образом, в царствование Николая I произошла существенная трансформация крепостного права и резко сократилась численность крепостных, что облегчало задачу окончательной его ликвидации.

К 1850-м гг. сложилась ситуация, когда ликвидация крепостного права могла произойти и без согласия помещиков.

Как указывал историк В.О. Ключевский, к 1850 году более 2/3 дворянских имений и 2/3 крепостных душ были заложены в обеспечение взятых у государства ссуд. Поэтому освобождение крестьян могло произойти и без единого государственного акта. Для этого государству достаточно было ввести процедуру принудительного выкупа заложенных имений — с уплатой помещикам лишь небольшой разницы между стоимостью имения и накопленной недоимкой по просроченной ссуде. В результате такого выкупа большинство имений перешло бы к государству, а крепостные крестьяне автоматически перешли бы в разряд государственных, то есть фактически лично свободных крестьян.

Именно такой план и вынашивал П.Д. Киселев, отвечавший за управление государственным имуществом в правительстве Николая I. Но планы П.Д. Киселева и других независимых специалистов вызывали упорное противодействие помещиков. Поэтому в отличие от комиссий Николая I, где преобладали нейтральные лица или специалисты по аграрному вопросу (Киселев, Бибиков и др.), подготовку крестьянского вопроса Александр II поручил крупным помещикам-крепостникам (включая министров Ланского, Панина и Муравьева), что и предопределило способ ее проведения.

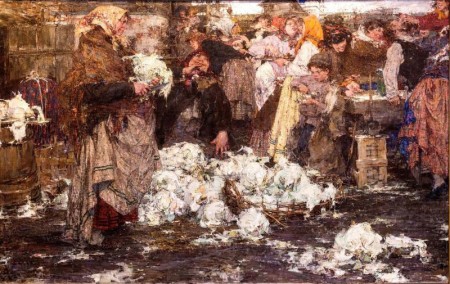

В результате «Великой» крестьянской реформы 1861 года крестьяне перестали считаться крепостными, но стали считаться «временнообязанными» и получили права «свободных сельских обывателей». Крестьянские дома, постройки, все движимое имущество крестьян было признано их личной собственностью. Но помещики сохраняли собственность на все принадлежавшие им земли, однако обязаны были предоставить в пользование крестьянам «усадебную оседлость» (придомовый участок) и полевой надел.

За пользование надельной землёй крестьяне должны были отбывать барщину или платить оброк и не имели права отказа от неё в течение 9 лет. За высший душевой надел устанавливался оброк от 8 до 12 руб. в год или барщина — 40 мужских и 30 женских рабочих дней в год. Барщину обязаны были отбывать все мужчины в возрасте от 18 до 55 лет и все женщины в возрасте от 17 до 50 лет. Если до реформы надел у крестьянина был больше высшего, то помещик отрезал в свою пользу «лишнюю» землю. В результате этого средний размер крестьянского надела пореформенного периода составлял 3, 3 десятины (3, 6 га) на душу, что было меньше, чем до реформы. В чернозёмных губерниях помещики отрезали у крестьян пятую часть их земель, а самые большие потери понесли крестьяне Поволжья.

В случае выкупа по добровольному соглашению крестьяне должны были внести помещику дополнительный платёж. Основную сумму помещик получал у государства. Крестьянин обязан был немедленно уплатить помещику 20 % выкупной суммы, а остальные 80 % вносило государство. Крестьяне должны были погашать её в течение 49 лет ежегодно равными выкупными платежами. Ежегодный платёж составлял 6% выкупной суммы. Таким образом, крестьяне суммарно уплачивали 294% выкупной ссуды. Уплата выкупных платежей была прекращена благодаря Первой русской революции в 1906 году. К 1906 году крестьяне заплатили 1 млрд. 571 млн. рублей выкупа за земли, стоившие всего 544 млн. рублей. Таким образом, крестьяне фактически уплатили тройную сумму.

Еще одним результатом реформы 1861 г. стало появление т. н. «отрезков» — части земель, составлявших около 20%, которые до реформы были в ведении крестьян, а после — оказались в ведении помещиков и не подлежали выкупу. Как указывал Н.А. Рожков, раздел земли был проведен помещиками так, что «крестьяне оказались отрезанными помещичьей землей от водопоя, леса, большой дороги, церкви, иногда от своих пашен и лугов.., в результате, они вынуждались к аренде помещичьей земли во что бы то ни стало, на каких угодно условиях». «Отрезав у крестьян, по Положению 19 февраля, земли, для тех абсолютно необходимые, — писал М.Н. Покровский, — луга, выгоны, даже места для прогона скота к водопою, помещики заставляли их арендовать эти земли не иначе, как под работу, с обязательством вспахать, засеять и сжать на помещика определенное количество десятин».

Как указывал все тот же М.Н. Покровский, вся реформа для большинства крестьян свелась к тому, что они перестали официально называться «крепостными», а стали называться «обязанными»; формально они стали считаться свободными, но в их положении абсолютно ничего не изменилось или даже ухудшилось: в частности, пороть крестьян помещики стали еще больше.

Законы 19 февраля 1861 г., означавшие юридическую отмену крепостного права, не являлись его отменой как социально-экономического института. И после реформы 1861 г., вплоть до 1906 г., несмотря на юридическую отмену крепостного права, сохранялся фактический запрет на уход «обязанных» и «выкупных» крестьян со своего участка земли, что указывает на сохранение крепостного права как социально-экономического института.

И именно остатки крепостничества в центральной России сформировали основные социально-экономические предпосылки Октябрьской революции.

Что касается конкретных условий выкупа земли, то, по данным Н. Рожкова и Д. Блюма, в нечерноземной полосе России, где проживала основная масса крепостных крестьян, выкупная стоимость земли в среднем в 2, 2 раза, а в отдельных случаях даже в 5–6 раз превышала ее рыночную стоимость. Поэтому фактически цена выкупа, установленная в соответствии с реформой 1861 г., включала не только выкуп земли, но и выкуп самого крестьянина с семьей — подобно тому, как ранее крепостные могли выкупить вольную у помещика за деньги. Президент Медведев считает такие условия освобождения крестьян в России «гуманными», однако они были значительно хуже, чем в Прибалтике, где крепостные освобождались еще при Александре I без земли, но и без необходимости уплачивать выкуп за себя.

Из книги "Об освобождении крестьян. Крестьянская реформа 1861 года. Подробности."