Инженеры ПсковГУ создали двигатель будущего. Он даст свет, тепло и избавит планету от любых отходов

В 1978 году у Юрия Лукьянова, молодого инженера завода тяжелого электросварочного оборудования родилась мечта. Юноша задумал создать летающий автомобиль, использующий «экранный эффект» земли — когда летательный аппарат планирует на сверхмалой высоте за счет создаваемого им самим воздушного потока. Однако такой автомобиль нужно было оборудовать мощным компактным двигателем. С этого началась сорокалетняя история разработки эффективного двигателя внешнего сгорания.

Экранолет в итоге разработали и даже построили другие люди, но проект не получил финансирования и был закрыт к 2000 году.

Стоит отметить, что двигатель с внешним подводом тепла изобрели еще в начале XIX века как альтернативу паровому двигателю. Однако уже к концу столетия разработку полностью вытеснил более дешевый, компактный и эффективный двигатель внутреннего сгорания. Основной минус ДВС — он работает только на чистом ископаемом топливе, что мало беспокоило людей в эпоху индустриализации, но становится серьезной проблемой современности.

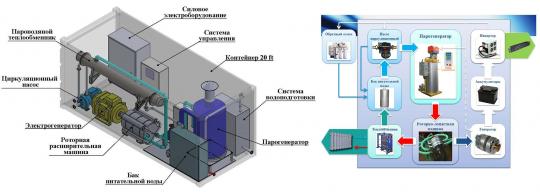

Команда ученых, возглавляемая Юрием Лукьяновым, нашла практическое применение разработке двухсотлетней давности. Они заменили поршни лопастями, что позволило уменьшить конструкцию в несколько раз. И создали модуль жизнеобеспечения, который использует роторно-лопастную машину для выработки электричества. Для работы модуля подойдет любое горючее: дрова, солярка, газ, отработанное растительное масло или спирт. Можно дооборудовать модуль солнечной батареей – этой энергии тоже будет достаточно для работы двигателя.

Топливо нужно для работы парогенератора, в который подается вода, очищенная при помощи обратного осмоса. Очищение воды необходимо для того, чтобы избавить систему от накипи. В котельных для этой цели используют химические реагенты, что делает воду непригодной для питья — здесь же вода очищается от солей, проходя через специальную полупроницаемую мембрану и оставаясь питьевой. Образующийся пар раскручивает роторно-лопастную машину, которая, в свою очередь, крутит электрогенератор. На выходе получается электричество и горячая вода, сконденсированная из отработавшего пара.

Потери на трение у псковского мотора ничтожны: всего 5%. Это достигается за счет отсутствия сложных узлов, уменьшения количества деталей, симметричной уравновешенной конструкции. Кроме того, двигатель герметичен. В него не поступает воздух снаружи, соответственно, не проникает и пыль. В результате износ двигателя минимален, а КПД – максимален.

Изобретатели подсчитали: для того, чтобы обеспечить теплом и электричеством частный дом, хватит модуля на 30 кВт. Стоимость его (при серийном производстве) составит около миллиона рублей. При этом установка не шумит, не вибрирует, от нее практически нет выбросов. Все комплектующие помещаются в контейнер размером шесть на два с половиной метра. Таким образом, модуль мобилен и может быть установлен где угодно: в вахтовом поселке на севере или возле сельской поликлиники в центре России.

Но самая перспективная область применения модуля – переработка мусора. Если немного доработать конструкцию и оснастить ее плазмотроном, модуль сможет использовать в качестве топлива любые органические отходы. Как потоковый конденсатор из второй части «Назад в будущее», он сможет работать на банках из-под газировки и банановых шкурках.

Юрий Лукьянов

главный конструктор научной группы

Весь мусор подвергают плазмо-химической обработке при температуре около шести тысяч градусов. В результате внизу реактора образуется жидкий расплав металла, сверху – стекольный шлак. Пар с температурой около 960°С нагревает цикловую воду и подается в двигатель, где вырабатывает электричество. Оно, в свою очередь, питает плазмотрон, а избыток направляется в сеть. Таким образом установка работает в замкнутом цикле. При этом атмосферные выбросы полностью отсутствуют.

Модуль можно будет привезти на любую свалку и уничтожать отходы любого типа с производительностью около 10 тонн в час, вырабатывая при этом электричество и горячую воду.

Сейчас ученые работают над реализацией этой технологии. Проблема в том, что команда не получает государственного финансирования. В 2006 ученые получили грант на 7,6 миллиона, на эти средства провели и защитили научно-исследовательские работы. Но опытный образец пришлось строить за свой счет в течение трех лет. Для того, чтобы провести все необходимые исследования, потребуется еще около 90 миллионов рублей. Команда ищет инвесторов, но пока безуспешно.

![]()

_23222422_b.jpg)

_25195609_b.jpg)