14 октября — Покров Пресвятой Богородицы

Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, отмечаемый 14 октября (1 октября по юлианскому календарю), — это, в первую очередь, русский православный праздник. Он появился на Руси в XII веке, потом распространился у других православных славян (болгар, сербов), и лишь в XIX веке начал отмечаться в Греции.

В основе праздника лежит предание о явлении Девы Марии верующим во Влахернском храме в Константинополе. Произошло оно, предположительно, в эпоху правления Льва Великого (V век), когда Константинополю угрожали вражеские войска (по одной версии — сарацинские, по другим — войско русов или болгар). Описывается это событие в Житии Андрея Юродивого, славянина по происхождению.

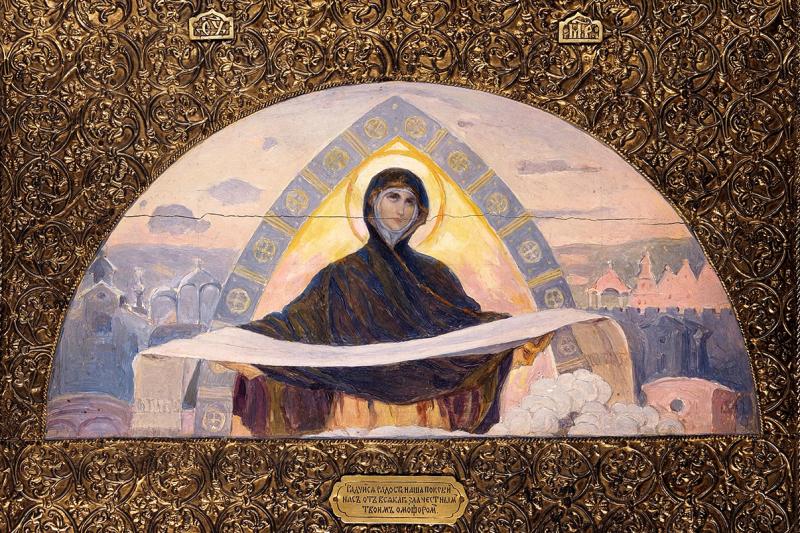

Согласно преданию, произошло чудесное явление 1 октября в четвертом часу ночи, во время всенощного бдения, когда Влахернская церковь (где хранилась Риза Богородицы) была переполнена молящимися. Андрей Юродивый, также присутствовавший на всенощной, поднял очи к небу и увидел идущую по воздуху Пресвятую Деву, озаренную небесным светом и окруженную ангелами и святыми. Иоанн Предтеча и Иоанн Богослов поддерживали Царицу Небесную. Остановившись перед алтарём, Богоматерь преклонила колена и со слезами начала молиться за христиан, а затем сняла омофор (головное покрывало) и распростерла его над молящимися. Омофор при этом засиял подобно молнии. Андрей Юродивый дивился на это чудо и указал на него своему ученику, блаженному Епифанию. Спустя некоторое время Богородица исчезла и покров также сделался невидимым; «но взяв его с собою, Она оставила благодать бывшим там».

Покров Богородицы стал символом небесной защиты верующих от всех врагов, зримых и незримых. Город был спасён, войска противника вскоре отступили. Позже в память явления Покрова Богородицы был установлен праздник, однако исследователи до сих пор спорят о том, где и когда он возник. Наиболее популярная версия гласит, что праздник был учреждён Андреем Боголюбским, пытавшимся таким образом выразить мысль об особом покровительстве Богоматери Владимирской земле и её князю.

В честь праздника Андрей Боголюбский приказал выстроить знаменитую церковь Покрова на Нерли. Затем храмы и монастыри в честь Покрова начали строить и в других русских городах: в Новгороде, Москве, Суздале, Пскове... В XIII веке появились первые иконы праздника, изображающие Деву Марию с омофором. Со временем Покров Пресвятой Богородицы стал почитаться как символ особого покровительства Богоматери Русской земле, а покровские церкви по числу своему уступали только храмам в честь Николая Чудотворца.

Народные традиции

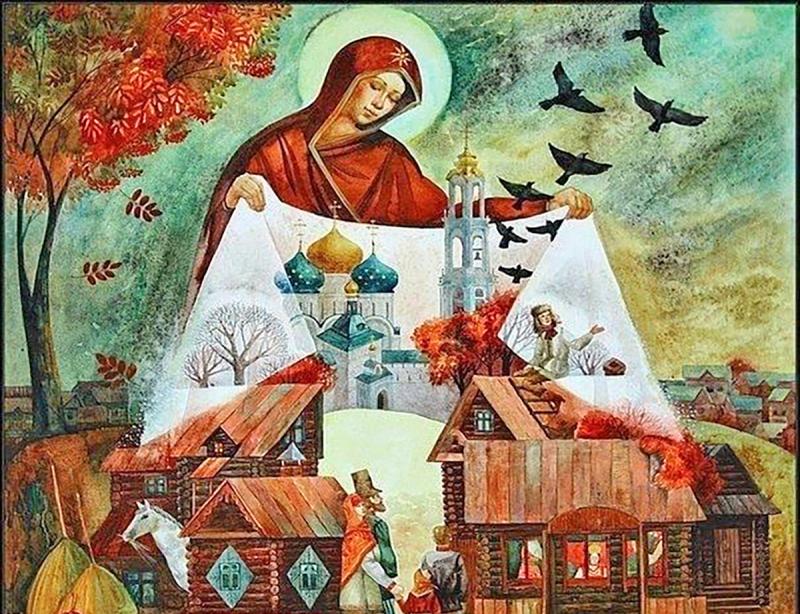

Славяне по-своему переосмыслили византийское предание, создав собственные сказания о Покрове Богородицы. Например, появилась легенда о том, как Пресвятая Дева странствовала по земле и в какой-то деревне ей отказали в ночлеге. Разгневанный жестокосердием местных жителей, пророк Илья принялся метать в деревню молнии, заливать посевы дождём и побивать градом. Однако милостивая Богородица пожалела людей и спасла их, развернув над деревней своё покрывало. После этого тамошние жители будто бы стали удивительно гостеприимными, а Богородицу «стали писать на иконах покрывающею люд божий своею одеждою».

Поскольку Пречистая Дева считалась покровительницей девушек и женщин, её омофор в народной традиции ассоциировался не только с безопасным укрытием, но и со свадебным покрывалом (фатой). Плат, скрывающий лицо невесты, считался важнейшей свадебной принадлежностью: он защищал молодую от злых духов и сглаза, символизировал скромность, чистоту и невинность, указывал на покорность мужу. Молодая с его помощью меняла свой статус в обществе: закрывая лицо, она «умирала» как дева, а поднимая фату — «возрождалась» как жена. Начиная со свадьбы, плат или иной головной убор, покрывающий волосы, становился для женщины обязательным.

Представление о том, что Покров Богородицы покровительствует невестам и свадьбам, было известно по всей Руси. К этому дню завершались все полевые работы, у крестьян появлялось свободное время и деньги (после продажи части урожая), провизии было в достатке, поэтому в деревнях наступала свадебная пора. В народе говорили: «Придет Покров, девке голову покроет». Девицы, молясь перед сном накануне праздника, просили Богородицу: «Матушка-Покров, покрой землю снежком, а меня, молоду, венцом», «Покров-праздничек, покрой землю снежком, а меня женишком». Утром, нарядившись в лучшие одежды, девушки бежали в церковь, зажигали свечу перед иконой Покрова и снова молились: «Покров – Пресвятая Богородица, покрой мою головушку жемчужным кокошником, золотым подзатыльником!». При этом считалось, что та девица, которая раньше подруг побывает в церкви и помолится, раньше и замуж выйдет.

В некоторых местах «заневестившиеся» девушки перед Покровом вместе «строили обыденную пелену»: трепали лен, пряли из него нить и ткали холст. Всю работу следовало окончить за один день, чтобы перед обедней в праздник принести готовое покрывало в церковь для освящения, возложить его к иконе Покрова и помолиться: «Матушка Богородица! Покрой меня поскорее, пошли женишка поумнее!».

С Покрова в русских селах начинались ежевечерние посиделки: «Пришел Покров – конец хороводам, начало беседам». Девушки собирались в одну избу (обычно арендованную у какой-нибудь одинокой вдовы) и принимались за шитьё и прядение: «Зазимье пришло – засидки привело», «Пряхи с Покрова по ночам засиживают». Однако на посиделках не только рукодельничали, но и веселились, а уж в Покров непременно устраивали вечеринку: «если Покров весело проведешь – дружка милого найдешь!». Девушки вскладчину готовили пиршество, а к ужину являлись парни с подарками — конфетами, пряниками, орехами и «личными» дарами для своих избранниц. После ужина начинались песни, танцы, игры; во многих местах молодёжь рядилась и устраивала обходы деревни.

Для людей семейных, имевших уже собственное хозяйство, Покров был прежде всего сезонной вехой, «первым зазимьем», когда следует активно готовиться к наступающей зиме. «На Покров до обеда осень, а после обеда – зимушка-зима», «Покров землю покроет то листом, то снежком», «На Покров земля снегом покрывается, морозом одевается», – говорили в народе. Покрывало Богородицы соотносилось со снежным (чистым и белым) покровом, поэтому считалось, что снег в этот праздник — хорошая примета, признак «правильности» погоды. «Какова погода на Покров, такова и зима», - считали крестьяне; если снега в Покров не будет, то и зиму надо ожидать малоснежную, а значит, следующий год может оказаться неурожайным.

С Покрова в русских деревнях готовили избы к холодам, конопатили мхом все щели и молились: «Батюшка-Покров, покрой нашу избу теплом, а хозяев добром». Рачительные хозяева советовали: «Чини избу до Покрова – не то не будет тепла». Первый раз затапливали в жилых горницах печи и приговаривали: «Батюшка-Покров, натопи нашу хату без дров!», чтобы всю зиму в доме было тепло. Хозяйки в этот день пекли блины, «запекая углы». Местами существовал обычай сжигать перед Покровом старые вещи (в первую очередь соломенные постели и лапти), чтобы уберечься от болезней и порчи.

В Покров принято было «ставить скотину на зимнее житье»: с этой поры коров и лошадей уже не выпускали на подножный корм. Чтобы животные благополучно пережили зиму, хозяева «закармливали» их в этот день последним снопом овсяной жатвы — «Велесовой бородкой». Хозяйка вставала в праздник «до свету», застилала стол чистой скатертью, быстро завтракала (потому что «сыта хозяйка, сыт и скот»), после чего шла в хлев и там раскладывала кусочки хлеба по всем углам, заклиная домовых духов: «Хозяюшко-батюшко, хозяюшка-матушка, ставлю я милова живота-скотинку на всю студеную зимку. Вы ее пойте и кормите, теплом обогревайте и спать мистечко давайте!» После этого хозяйка, надев рукавицы (чтобы скот зимой не мёрз), раздавала животным колосья и поила их водой, пролитой сквозь решето, надеясь таким образом защитить скотину от болезней, порчи и всяких бед. Скот на Покров всегда хорошо кормили, чтобы не голодал зимой, а в некоторых местах ставили и дополнительное угощение домовому-батюшке, чтобы берёг хозяйство в холодные месяцы.

В Сибири Покров считали одной из «охотничьих границ»: с этого времени охотники уходили в тайгу на добычу пушнины. А вот охота на медведя к этому дню обычно прекращалась, так как в эту пору зверь ложится в берлогу. Впрочем, охотники по погоде примечали, когда «топтыгин заляжет»: «Если до Покрова падёт снег, то до святого Лонгина (29 октября) зайдут медведи в берлоги; а если до Покрова не будет снега, то медведь долее погуляет на воле».