29 августа — Третий Спас

Праздник, называемый у восточных славян Третьим Спасом, приурочен к православному празднику перенесения Нерукотворного образа Спасителя.

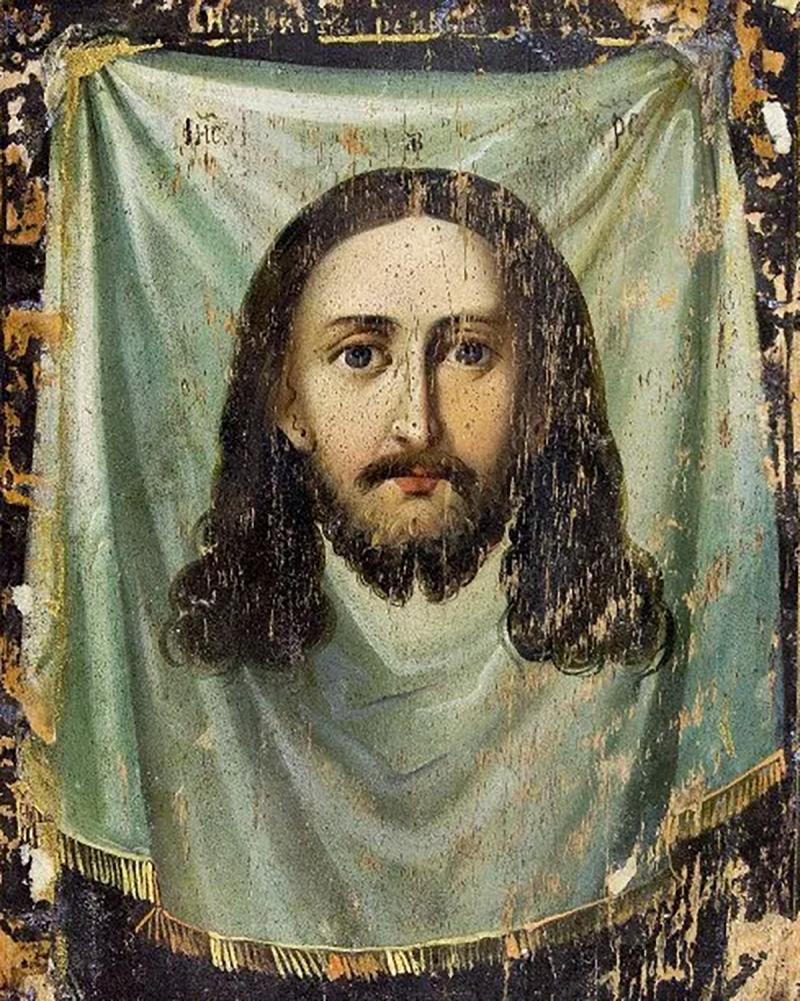

В христианской традиции существует несколько легенд о возникновении нерукотворных (возникших чудесным образом) образов Спасителя. Например, тело Христово, как считается, отобразилось на знаменитой Туринской плащанице — ткани, в которою завернули тело Спасителя после снятия с креста. Есть также западное средневековое предание о «плате Вероники»: согласно ему, благочестивая Вероника сопровождала Христа во время Его крёстного пути на Голгофу и подала Ему свой платок, чтобы Спаситель мог утереть кровь и пот; при этом на ткани отпечатался лик Христа с терновым венцом на голове. Восточное же предание о Спасе Нерукотворном повествует о возникновении первой иконы — изображения, именуемого «Спас Мокрая Брада».

Согласно этому преданию (основанному на документе, найденном в IV в. Евсевием Кесарийским в Эдессинском архиве), правитель месопотамского города Эдессы Авгарь, страдавший от неизлечимой болезни, услышал о творимых Спасителем чудесах и написал Иисусу письмо с просьбой прийти и исцелить его. С гонцами он отправил своего живописца, поручив тому написать образ Христа. Художнику же никак не удавалось подойти к Господу, поскольку тот был плотно окружен людьми, слушавшими проповедь. Он пытался издали написать образ Спасителя, но не преуспел (по более поздним сказаниям, ему застил глаза ослепительный свет, исходивший от Христа). Тогда Иисус сам подозвал его, пообещал прислать к правителю одного из своих учеников, а потом попросил принести воду и убрус (полотенце). Спаситель умыл лицо, приложил к нему убрус — и на ткани отпечатался Его лик. Приняв эту святыню, Авгарь чудесным образом исцелился, а позже в Эдессу прибыл Фаддей (апостол из числа 70 учеников Иисуса), крестивший Авгаря и всех жителей города.

Льняной плат с изображением Христа долгое время хранился в Эдессе как важнейшее сокровище. Авгарь богато украсил его и поместил в каменной нише над вратами, чтобы всякий входящий в город мог поклониться реликвии. Позже один из потомков Авгаря, правивший Эдессой, впал в идолопоклонство и верующие, чтобы защитить образ, заложили его в нише кирпичом. Там он и хранился много лет, пока город не осадили персы; тогда местному епископу было видение Богородицы, указавшей место и велевшей достать образ для защиты города. Когда разобрали кладку, то выяснилось, что на дощечке, прикрывавшей святыню, тоже запечатлелось изображение, повторявшее образ на холсте.

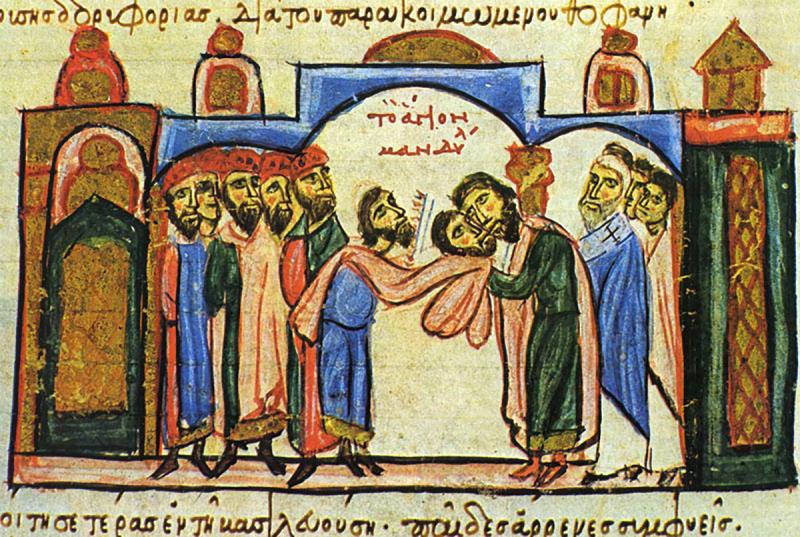

После совершения крестного хода с нерукотворным образом персидское войско отступило. Однако позже, в 630 году, Эдессой овладели арабы. Они, впрочем, не препятствовали поклонению нерукотворному образу, а слава о нём уже распространилась по всему Востоку. В 944 году император Константин выкупил святой убрус у эмира и перенёс его в Константинополь, в церковь Пресвятой Богородицы; тогда же было установлено празднование в честь этого события, пришедшееся на 16 августа (по старому стилю) — в первый день попразднства Успения Богородицы.

Народная традиция

Православная Церковь относит праздник в честь Нерукотворного образа Христа Спасителя к малым праздникам, но у восточных славян этот день почитался особо, поскольку был частью «триптиха» - трех августовских праздников в честь Спасителя. Третий Спас величали Ореховым и Хлебным, а ещё — Спасом-на-полотне (Холщовым Спасом) и Осенним (Холодным) Спасом, Малым Спасом.

В старину говорили: «Первый Спас — на воде стоят, второй Спас — яблоки едят, третий Спас — на зелёных горах холсты продают». После Успения Богородицы повсюду устраивали ярмарки, на которых торговали домоткаными холстами и полотном. Крестьяне же, вспоминая легендарные действия Христа, ходили утром в день Малого Спаса к родникам, умывались ключевой водой и утирались вышитыми полотенцами. Во многих местах освящали в этот день новые колодцы и чистили к осени целебные источники, пили из них воду «для здоровья» и обходили колодцы кругом, символически замыкая тёплое время года.

С Орехового Спаса в деревнях начинался сбор поспевших лесных орехов. Деревенские девки и бабы ходили за орехами с корзинками, а при совместном сборе (например, когда «запасали» для помещика) расстилали на траве холстину и расходились в стороны, собирали орехи в фартуки, а после высыпали их на ткань. В хороший год сбор орехов продолжался несколько дней, и по количеству собранного крестьяне судили о будущем урожае хлеба: «Коли год на орехи урожайный, то на следующий год хорошо уродится рожь».

Третий Спас в народе нередко величали Хлебным, потому что около этого времени заканчивали уборку хлеба и сев озимых. В народе говорили: «Третий Спас хлеба припас», «Хорошо, коли Спас на полотне – хлебушко на гумне», «Третий Спас – холсты продают, хлеб припасают, именинный сноп встречают». Земледельцы загадывали в Третий Спас о посеве: из «дожиночного» снопа брали три колоса, вылущивали зёрна и зарывали в землю — все «наособицу» — на примеченном укромном месте. Считалось, что если раньше и лучше всех взойдут зерна первого колоса — лучший урожай даст в будущем году ранний сев; если зерна второго — средний, третьего — поздний.

Хлеб и орехи нового урожая всегда сперва освящали в церкви, а потом хозяйки готовили из этой «новины» угощение: варили каши, пекли из свежей муки хлеб и пироги с грибами, запекали и яблоки с орехами, делали выпечку и сладости с орешками, фруктами и свежим мёдом. На орехах и их скорлупе делали настойки (спиртные напитки и лекарственные составы). Девицы, беря первый орешек, по его спелости и сладости судили о будущем замужестве.

В городах с Третьего Спаса начинались великоденские гулянья, а в деревнях — осенние хороводы и посиделки. Молодёжь готовилась к свадебному времени — Покрову, присматривая себе пару на «беседах». Но больших гуляний не устраивали: Хлебный Спас считался «полупраздником», и народ в это время не отдыхал — слишком много дел нужно было переделать до наступления дождей и холодов. Обычно в эту пору уже повсюду заметны признаки близкой осени: желтеет и начинает понемногу облетать листва, пропадают насекомые, змеи прячутся в подземные норы. Считалось, что ласточки «три раза отлетают, в три Спаса», а чуть позже отправляются «за море» журавли; и если журавль отлетит уже к третьему Спасу, то на Покров будет морозно.